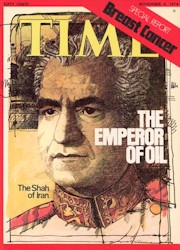

Elegante en el vestir, de aspecto afable, peinado con raya y con cierto aire de burócrata de la ONU gracias a unas gafas de baquelita negra que lo hacían parecer inofensivo, Pahlevi era el ejemplo para Oriente Medio.

Lejos de extremismos religiosos o políticos, había afianzado la joven dinastía de los Pahlevi sobre la amistad sin fisuras con Inglaterra y Estados Unidos. Su esposa, la bella y sofisticada Farah Diba, impartía clases de estilo y se presentaba en las revistas del colorín como una princesa de las mil y una noches. La familia real persa se acoplaba perfectamente en el imaginario occidental, cuajado de de reyes moros benévolos, atardeceres sobre montañas rojas y palacios de cúpulas encebolladas rematadas por una media luna.

La verdad era muy otra. Reza Pahlevi, como su padre, era un dictador que no aceptaba más voluntad que la suya. Para Occidente, sin embargo, esta nimiedad constituía un detalle sin importancia. A fin de cuentas, desconocía la democracia y ya era suficiente avance que su rey de reyes hubiese cambiado la corbata por el turbante y la barba por el after shave.

Los persas no podían añorar lo que nunca habían tenido. Además, un gobernante refinado y prooccidental allanaría en dos o tres generaciones el camino hacia la europeización completa de la antigua y estratégicamente situada Persia.

Reza Pahlevi era, efectivamente, un reformista, pero no de la especie que creían sus bienintencionados amigos de Londres o Washington. Quería transformar Persia y convertirla en un país moderno, pero no a través de la apertura y la evolución de las mentalidades y las instituciones, sino del gran pecado capital del siglo XX: la ingeniería social. Fue, excepción hecha de Ataturk, el primero de los grandes reformadores musulmanes.

Su fracaso estrepitoso le convertiría en el último.

Heredó el trono muy joven, con apenas veinte años. Al principio continuó las tímidas reformas que había iniciado su padre. Unos años más tarde decidió acelerarlas poseído por la creencia de que estaba llamado a culminar una misión histórica, la de llevar de la mano a su viejo reino de la Edad Media al siglo XX.

Tendría que hacerlo durante su propia vida para entregar a sus herederos un país rico, plenamente industrializado y convertido en una potencia de primera fila.

Transformar en tan poco tiempo un país tan vasto, poblado y diverso era imposible a través de los métodos tradicionales. A países mucho más homogéneos como la propia Inglaterra le había llevado un siglo llegar a la meta. A Francia y Alemania más o menos lo mismo. Otros como España o Italia lo llevaban intentando desde hacía cien años y no terminaban de amarrarse a la modernidad.

Aunque, claro, los dolientes europeos del sur carecían de un valioso recurso que a él le sobraba: el petróleo. Con sus jugosas rentas podría hacer realidad cualquier

proyecto y hacerlo a toda velocidad.

Inspirándose en la planificación soviética, anunció a finales de los años 40 los llamados planes septenales. Siete años de desarrollo perfectamente planificado, dotado por una generosa partida presupuestaria. Entre 1955 y 1962 gastó mil millones de dólares en construir infraestructuras, pozos petroleros y presas hidroeléctricas. Esa sería la base del poderío persa, que a finales de siglo habría de igualarse al de las grandes potencias, con las que su hijo podría codearse de tú a tú.

A partir del 62 los planes fueron quinquenales y las cantidades asignadas al plan se multiplicaron. En quince años enterró cerca de 100.000 millones de dólares en planes de todo tipo, a cada cual más delirante. Creó industrias por doquier, puertos, aeropuertos, líneas de ferrocarril, polos petroquímicos, minas, oleoductos y gasoductos que atravesaban el país buscando los puertos de atraque de los sedientos petroleros occidentales.

Persia marchaba bien, se invertían cada año mareantes cantidades de dinero en los sectores más insospechados y un torrente de extranjeros afluía al país atraído por las oportunidades de negocio.

Los persas, que no eran ajenos a tanto trasiego y a tanto gasto faraónico, no tardaron en bautizar a los planificadores como los "masachuseti", ya que la mayor parte de ellos venían de las universidades de Massachussets, donde los capitostes del régimen enviaban a educarse a sus hijos. Decían renegar del socialismo y regirse por la lógica del capitalismo, en el que, con todo, no terminaban de creer.

El desarrollo en Irán lo propulsaría el Estado conforme a un mapa de ruta dibujado previamente.

El Sha, entretanto, mostraba radiante su satisfacción. Persia había encontrado la auténtica tercera vía, a la que denominaron "revolución blanca". Lo cierto es que no se diferenciaba mucho de la roja. Con las grandes obras llegaron las movilizaciones de población. Los "masachuseti" consideraban que era absurdo que hubiese tantos pueblos dispersos por todo el país. Los colectivizadotes trazaron un

plan maestro para reorganizar toda la agricultura.

Arrebataron tierras al clero y crearon de la nada los "shakraks", ciudades modelo en las que se levantaron colegios, hospitales y bloques de viviendas.

De 1972 al colapso del régimen, 67.000 aldeas que llevaban pobladas desde hacía milenios se desvanecieron del mapa. En su lugar aparecieron 30.000 "shakraks". Para repartir la tierra se implantó un extraño sistema que trataba de conjugar la propiedad con la colectivización forzosa.

Los campesinos recibieron parcelas que, al menos formalmente, les pertenecían, pero estaban obligados a entregar la producción, a cambio de la cual recibían un puñado de riales del Gobierno. Pero ese dinero cada vez valía menos. El gasto desaforado desató la inflación distorsionando toda la estructura productiva del país.

En sólo una década Irán pasó de autoabastecerse de alimentos y generar excedente para exportarlos a tenerlos que comprar fuera.

Reza Pahlevi pensaba que, con estas medidas drásticas, Persia daría un paso de gigante. Rotas las lealtades tribales, doblegado el poder de los clérigos y aplastadas las tradiciones centenarias que lo condenaban al subdesarrollo, el país se encaminaría raudo y sin ataduras hacia un mañana espléndido. Se equivocaba.

Reza Pahlevi pensaba que, con estas medidas drásticas, Persia daría un paso de gigante. Rotas las lealtades tribales, doblegado el poder de los clérigos y aplastadas las tradiciones centenarias que lo condenaban al subdesarrollo, el país se encaminaría raudo y sin ataduras hacia un mañana espléndido. Se equivocaba. Mientras los buldózer del Ministerio de Planificación arrasaban más y más aldeas, los jóvenes desarraigados emigraban a las ciudades y se refugiaban en las mezquitas, donde daban con los clérigos que el Sha había condenado al ostracismo. Ofrecían un bálsamo para su desazón, coranes, rezos y la esperanza de que la pesadilla pronto acabaría, gracias al regreso del ayatolá Jomeini, exiliado en la ciudad santa de Nayaf, en el vecino Irak.

Por mucho misticismo que irradiase Jomeini, los miembros del partido único gubernamental, el Rastakhiz (Renacimiento), no veían motivo de temor. Gracias al encarecimiento del petróleo, Teherán ingresaba más dólares que nunca, lo que le permitía profundizar en las reformas y mantener un nutrido y bien armado ejército que disuadía a la oposición de cualquier tentativa de revuelta. La imagen del Sha, para colmo, era inmejorable en el exterior.

En 1971 gastó 200 millones de dólares en una extravagante celebración que conmemoraba los 2.500 años de monarquía persa desde su fundación por Ciro el Grande. Todos los líderes internacionales se rifaban su presencia y le obsequiaban con prestigiosas condecoraciones. Unas cincuenta coleccionaba en el palacio de Niavaran, un lujoso complejo que Pahlevi hizo construir al norte de Teherán. Dos de ellas españolas, la Orden del Yugo y las Flechas en 1957 y la de Carlos III en 1975.

Pero dentro de Irán el descontento crecía. Como era de esperar, los planes habían conseguido lo contrario de lo que se proponían. Los sectores nacionalizados eran improductivos y un desastre organizativo. Algo similar sucedía con la agricultura y la minería. Las reformas políticas, encaminadas a mejorar la condición de las mujeres o a luchar contra el analfabetismo se percibían como parte indisoluble del odiado régimen ingenieril, no como un avance necesario. Los clérigos, cada vez más influyentes y radicalizados, servían como correa transmisora de la insatisfacción generalizada.

A finales de 1977 comenzaron las primeras huelgas y protestas en la calle. El Gobierno las reprimió sin darles mayor importancia. Luego se produjo el silencio y, en enero de 1979, el estallido revolucionario. Nadie lo vio venir ni alcanzó a entenderlo en toda su magnitud. Reza Pahlevi podría haber ahogado el motín en un baño de sangre, pero no era Stalin. Sus refinadas formas parisinas le impedían mancharse las manos y quedar como un repulsivo déspota delante de sus amigos occidentales. Le faltó lo que a otros les sobra: voluntad de poder.

¿Por qué cayó el Sha?

Por Fernando Díaz Villanueva

|

Pinche aquí para acceder a la web de FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA.